BUMDes menyintas pandemi: Kriteria dan kunci keberhasilan

Berikut cerita sukses beberapa BUMDes yang mampu mempertahankan usahanya selama pandemi.

Sejak kasus infeksi pertama di Indonesia diumumkan pemerintah pada 2 Maret 2020 lalu, pandemi COVID-19 memukul perekonomian di berbagai sektor dan daerah. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua turun hingga minus 5,32 persen dan konsumsi rumah tangga mencatat minus 5,52 persen. Selain itu jumlah pengangguran bertambah sebesar 3,7 juta orang dan jumlah penduduk miskin bertambah menjadi nyaris lima juta orang. Nyaris senada, gerakan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dicanangkan untuk menjadi penggerak pembangunan ekonomi Indonesia dari pedesaan dan sempat mendapat momentum bagus pada 2019 lalu menjadi tersendat.

Apakah tidak ada titik terang dari Desa dan BUMDes selama pandemi? Berikut beberapa cerita sukses BUMDes yang mampu mempertahankan usahanya selama pandemi. Dari contoh sukses itu akan melihat benang merah dalam dua hal untuk menjadi pelajaran bersama. Pertama, apa sebenarnya kriteria sukses yang paling tepat untuk menjadi tolok ukur BUMDes, yang membedakan BUMDes dengan UMKM, Koperasi atau BUMD? Kedua, apa faktor penentu keberhasilan BUMDes menyintas pandemi?

BUMDes penyintas pandemi

Contoh sukses pertama adalah BUMDes Iyya Tekki, yang berlokasi di Desa Tebara, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). BUMDes ini memiliki 5 unit usaha meliputi: 1) pengelolaan destinasi wisata; 2) pengembangan pasar desa; 3) koperasi; 4) pegadaian; dan 5) lumbung desa. Unit usaha yang layak diangkat sebagai contoh sukses adalah lumbung desa, yang menempatkan BUMDes sebagai pemberi kontribusi penting bagi perekonomian masyarakat desa, terutama para petani.

Lumbung desa menawarkan solusi atas masalah buruknya pengelolaan pasca panen yang lazim di NTT. Lumbung desa bertindak sebagai pengumpul hasil panen pertanian desa, keberadaannya memastikan penjualan dan menjaga kestabilan harga hasil panen warga. Terhadap pihak pembeli, lumbung desa menjadi agregator pemberi manfaat berupa fasilitas pengumpulan dan penyimpanan serta kepastian pasokan. Pada masa pandemi, lumbung desa memiliki peran penting lain dalam memitigasi dampak negatif, menjamin ketersediaan pasokan pangan desa, tercapainya ketahanan pangan tanpa perlu bergantung pada pihak luar.

Tidak mengherankan jika keberadaan BUMDes dan lumbung desanya mendapat dukungan kuat dari warga dan pemerintah desa. Besarnya dukungan juga diperkuat oleh prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan usaha yang ditekankan oleh pengurus. Transparansi menunjukkan BUMDes dikelola secara profesional dengan mempertimbangkan usulan dan masukan warga. Dengan transparansi dan akuntabilitas, pengambilan keputusan selalu didasarkan pada masukan warga dan diketahui warga baik proses maupun capaiannya, sehingga keberlangsungan BUMDes akan lebih terjamin.

Contoh sukses kedua adalah BUMDes Bersama (BUMDesma) Singosari yang merupakan gabungan beberapa BUMDes di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Awalnya, BUMDesma memiliki lima jenis unit usaha, yaitu: 1) koperasi simpan pinjam (KSP); 2) galeri kerajinan; 3) jasa keuangan dan pembayaran; 4) toko eceran; dan 5) toko grosir.

Adanya pandemi mendorong pengelola melakukan beberapa adaptasi. Pertama, pandemi menghentikan kedatangan wisatawan sehingga operasi unit usaha galeri kerajinan dihentikan. Pandemi juga mengurangi tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat desa karena pemutusan hubungan kerja dan turunnya omset usaha, yang pada gilirannya membatasi kemampuan untuk membayar cicilan pinjaman dan penurunan kinerja KSP. Unit usaha perdagangan pun tidak lepas dari masalah karena harga bahan pokok sempat melambung tinggi ketika terjadi panic buying oleh masyarakat saat awal pandemi. Di sisi yang lain, beberapa produk non-kebutuhan pokok menjadi tidak laku sehingga terjadi penumpukan stok barang bahkan menjelang libur lebaran.

Meskipun demikian, pengurus meyakini bahwa unit usaha toko tidak akan surut selama pandemi. Pertimbangannya masyarakat tetap memerlukan bahan pokok dan di sisi lain adanya hasil produksi warga, terutama yang terkait dengan hasil pertanian maupun olahannya yang dibutuhkan oleh warga di kecamatan maupun di luar kecamatan. Kemudian pengurus menjalin komunikasi yang baik dengan ekosistem usaha, terutama dengan distributor agar tetap mendapat pasokan bahan pokok dengan harga yang relatif terjangkau.

Dampaknya, BUMDesma dapat menjaga kestabilan serta tingkat harga eceran bahan pokok agar terjangkau oleh masyarakat di beberapa desa. Terjaganya komunikasi dengan distributor juga memungkinkan unit usaha perdagangan untuk melakukan penyesuaian product mix berdasarkan perubahan tren permintaan masyarakat saat pandemi. Jejaring pemasaran juga ditingkatkan sehingga sebagian hasil produksi warga telah diminati oleh pembeli luar kecamatan. Tidak heran jika unit usaha perdagangannya justru meraih omset yang lebih tinggi dibanding sebelum pandemi.

Contoh sukses ketiga adalah BUMDes Binangun Mitra Sejahtera, Desa Karangwuni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta. BUMDes ini memiliki beberapa unit usaha, di antaranya laku pandai, simpan pinjam, pasar desa dan pariwisata. Akan tetapi unit usaha yang layak menjadi sorotan di sini adalah pengelolaan air bersih. Desa Karangwuni terletak di daerah pesisir yang sejak lama warganya warganya sering mengalami kesulitan air. Warga desa harus membeli air bersih dengan harga cukup tinggi untuk kebutuhan air minum, rumah tangga bahkan untuk pengairan pertanian.

Menyikapi situasi ini, BUMDes membuat sumur bor yang dikelola oleh BUMDes (PAMDesa). Air yang dihasilkan dijual ke warga dengan harga yang relatif terjangkau, bahkan lebih murah dibandingkan harga perusahaan air minum daerah. Saat ini konsumennya telah mencapai beberapa desa tetangga. Unit usaha air bersih ini berhasil menciptakan pemasukan bagi BUMDes sekaligus mengatasi salah permasalahan utama warga desa, serta memiliki potensi keberlanjutan yang tinggi karena air merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia.

Apa tolak ukur keberhasilan BUMDes?

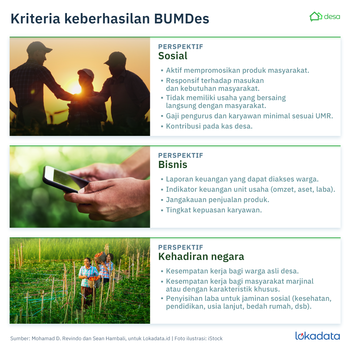

Melihat berbagai cerita keberhasilan BUMDes menyintas pandemi di atas, dapat ditarik satu benang merah. Sifat dasar BUMDes sebagai wadah pengembangan perekonomian desa, penilaian keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh kinerja keuangan atau keuntungan ekonomi yang dihasilkan. Setidaknya terdapat tiga dimensi yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan sebuah BUMDes: 1) Perspektif Bisnis Perusahaan; 2) Perspektif Sosial; dan 3) Perspektif Kehadiran Negara (Gambar 1).

Perspektif bisnis merupakan aspek yang esensial untuk menjamin bahwa pengelolaan BUMDes dilakukan secara akuntabel dan berkelanjutan. Pendirian BUMDes didasarkan pada asas dari dan untuk masyarakat desa, maka proses pengelolaannya harus bersifat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa. Bentuk konkritnya dengan menerbitkan laporan keuangan usaha yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat desa. Selain itu, pengelolaan BUMDes juga perlu dilakukan secara hati-hati dan melalui kesepakatan yang tercapai pada musyawarah desa dan diperkuat oleh peraturan desa, sehingga kelangsungan usahanya menjadi lebih terjamin.

Meskipun perspektif bisnis perusahaan sangatlah penting, namun seringkali peran BUMDes yang utama justru berupa kontribusi pada desa yang bersifat non-pecuniary, seperti manfaat sosial. Aspek inilah yang dilihat pada perspektif sosial, di mana mengukur dampak/eksternalitas sosial positif usaha BUMDes terhadap masyarakat desa. Bentuk konkrit dari aspek ini, dengan memilih unit usaha yang bersifat mutualisme (mendukung dan tidak bersaing langsung) dengan berbagai usaha masyarakat desa yang telah ada, serta bersifat responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa. Bentuk lain adalah pemberian upah yang layak bagi karyawan BUMDes.

Lebih dari itu, BUMDes juga diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah atau kehadiran negara untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di tingkat desa, di antaranya penyediaan kesempatan kerja, jaminan sosial, pelestarian lingkungan, air dan energi. Kehadiran BUMDes dapat menciptakan lapangan pekerjaan di desa dan menghambat urbanisasi. Penyerapan tenaga kerja oleh BUMDes juga dapat diperluas ke kalangan masyarakat yang berada dalam posisi yang termarjinalkan secara sosial (seperti penyandang disabilitas). Selain itu, sebagian keuntungan usaha BUMDEs juga dapat digunakan untuk santunan lansia dan beasiswa warga yang tidak mampu.

Faktor penentu keberhasilan BUMDes

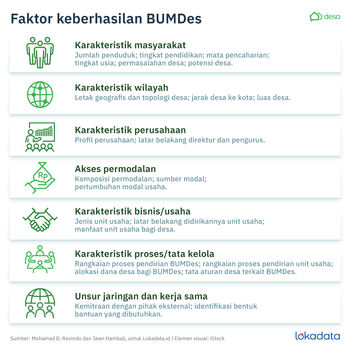

Hal penting lain yang dapat dirumuskan adalah faktor penentu keberhasilan BUMDes (key success factors). Studi LPEM FEB UI dan BRI (2019) merumuskan berbagai faktor penentu sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2, meliputi pemahaman atas karakteristik masyarakat dan wilayah, karakteristik perusahaan, unit usaha dan tata kelola yang baik, pembiayaan dan kerja sama dengan pihak eksternal, beserta berbagai elemen di dalamnya. Dari berbagai faktor penting itu, beberapa elemen yang sangat penting pada masa pandemi dan era digital saat ini layak disorot meliputi: 1) Profesionalitas pengurus BUMDes; 2) Akses permodalan BUMDes; 3) Penguasaan media informasi dan teknologi; dan 4) Kerjasama dengan ekosistem bisnis.

Profesionalitas pengurus merupakan faktor yang krusial karena menentukan kualitas pengambilan keputusan manajerial. Hasil studi menunjukkan bahwa salah satu perbedaan karakteristik antara BUMDes yang maju dan kurang maju terletak pada sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Pada kelompok BUMDes yang kurang maju posisi manajerial diisi oleh tenaga yang kurang profesional dan kompeten, misalnya memiliki kesibukan lain atau keterampilan teknis yang rendah. Hal ini juga terkait dengan minimnya remunerasi yang layak bagi para pengurus maupun karyawan BUMDes. Pemberian remunerasi yang layak dapat memicu kompetisi dalam proses rekrutmen dan menarik SDM yang kompeten.

Akses permodalan dan pengelolaan keuangan juga ikut menentukan keberhasilan BUMDes, terutama dalam hal ekspansi usaha, baik dalam bentuk investasi maupun diversifikasi dan pengembangan produk. Selama ini mayoritas BUMDes bergantung pada sumber pendanaan tunggal, yaitu alokasi Dana Desa, akibatnya membatasi ruang ekspansi usaha. Jika BUMDes mampu mengakses modal yang disediakan oleh lembaga keuangan formal (yang diatur dan diawasi oleh OJK) dengan biaya dana yang terjangkau dan pengelolaan keuangan yang baik, BUMDes akan memiliki keleluasaan melakukan perencanaan bisnis dan eksekusinya.

Faktor ketiga adalah penguasaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Hal ini sangat penting pada era digital saat ini karena membantu BUMDes meraup pasar baru di luar desa. Meskipun fokus BUMDes untuk menggerakan perekonomian desa, bukan berarti produk usaha BUMDes terbatas pada ruang lingkup desa. Pemasaran produk usaha BUMDes melalui media sosial dan/atau situs web akan menciptakan pangsa pasar baru di kecamatan, kabupaten atau bahkan provinsi lainnya. Pemanfaatan TIK juga dapat memfasilitasi knowledge sharing, BUMDes bisa mendapatkan informasi best practice atau pelatihan yang relevan dengan pengembangan operasional unit usahanya. BUMDes juga diuntungkan melalui adanya jejaring komunikasi antar BUMDes dan/atau entitas mitra usaha lainnya.

Akhirnya, kerja sama yang kuat dengan berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem bisnis akan membantu BUMDes memperkuat unit usahanya. Salah satu contoh konkrit adalah kerja sama dengan BUMD atau BUMN untuk menjadi offtaker dari produk yang dihasilkan atau dengan perbankan untuk literasi keuangan dan pengelolaan keuangan. Contoh konkrit lain yang sangat relevan saat ini adalah kerja sama beberapa BUMDes dalam satu kawasan/kecamatan untuk mendirikan BUMDesma, atau mendirikan unit usaha bersama (penggilingan padi, klinik, pengolahan sampah, pengelolaan air bersih, sarana olah raga) atau setidaknya unit usaha yang saling melengkapi dan tidak bersaing secara langsung. Dengan demikian tiap entitas dalam ekosistem usaha BUMDes memiliki peranannya masing-masing dalam menjamin keberlangsungan usaha.

*Mohamad D. Revindo, Kepala Pusat Kajian Iklim Usaha dan Rantai Nilai Global LPEM FEB Universitas Indonesia

*Sean Hambali, Peneliti LPEM FEB Universitas Indonesia